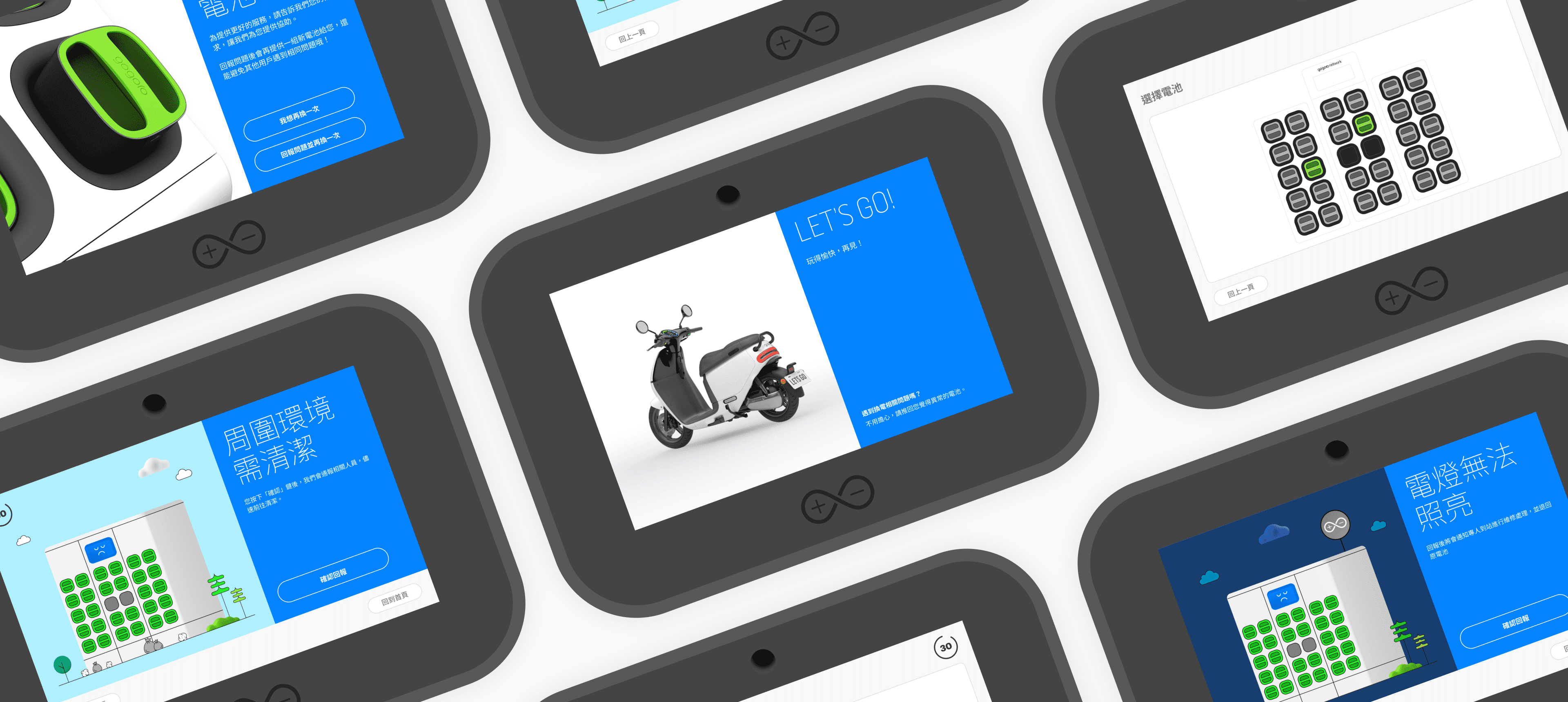

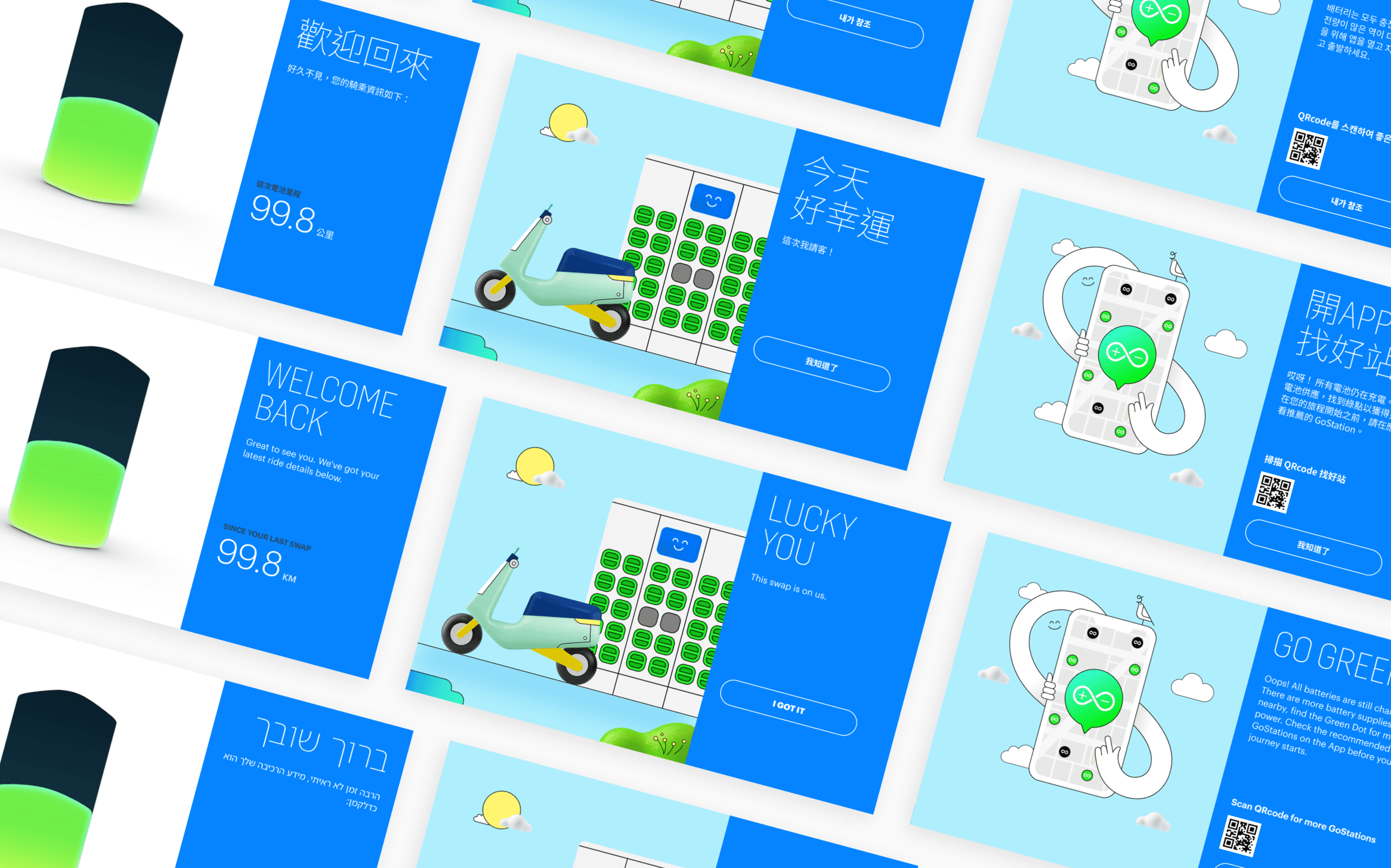

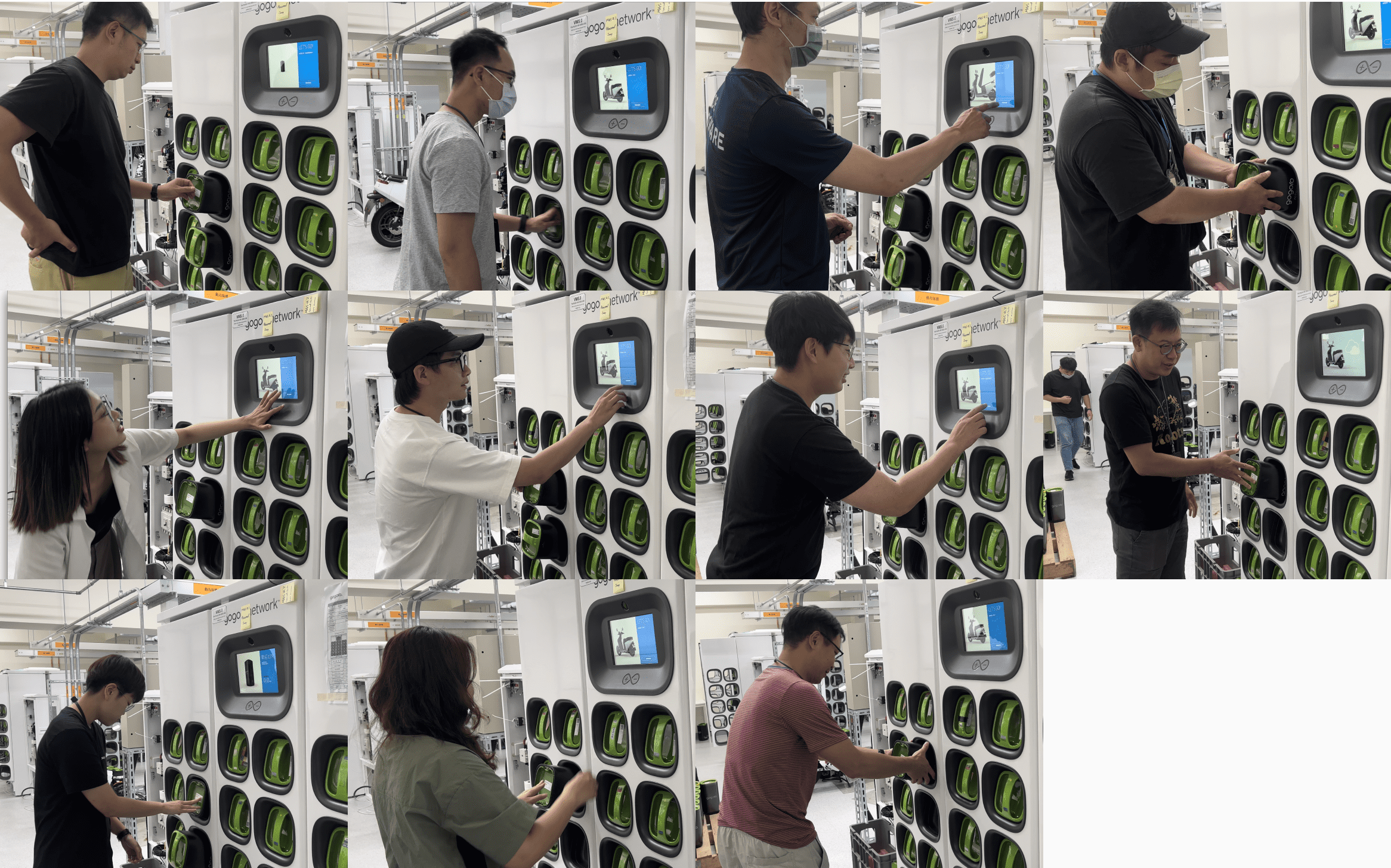

GoStation 又稱為「電池交換站」或「換電站」,主要提供 Gogoro 車主來使用能源交換服務,除了台灣之外,目前也陸續擴展到其他國家,

而換電站介面上的功能與操作是由我做後續的維護及優化。

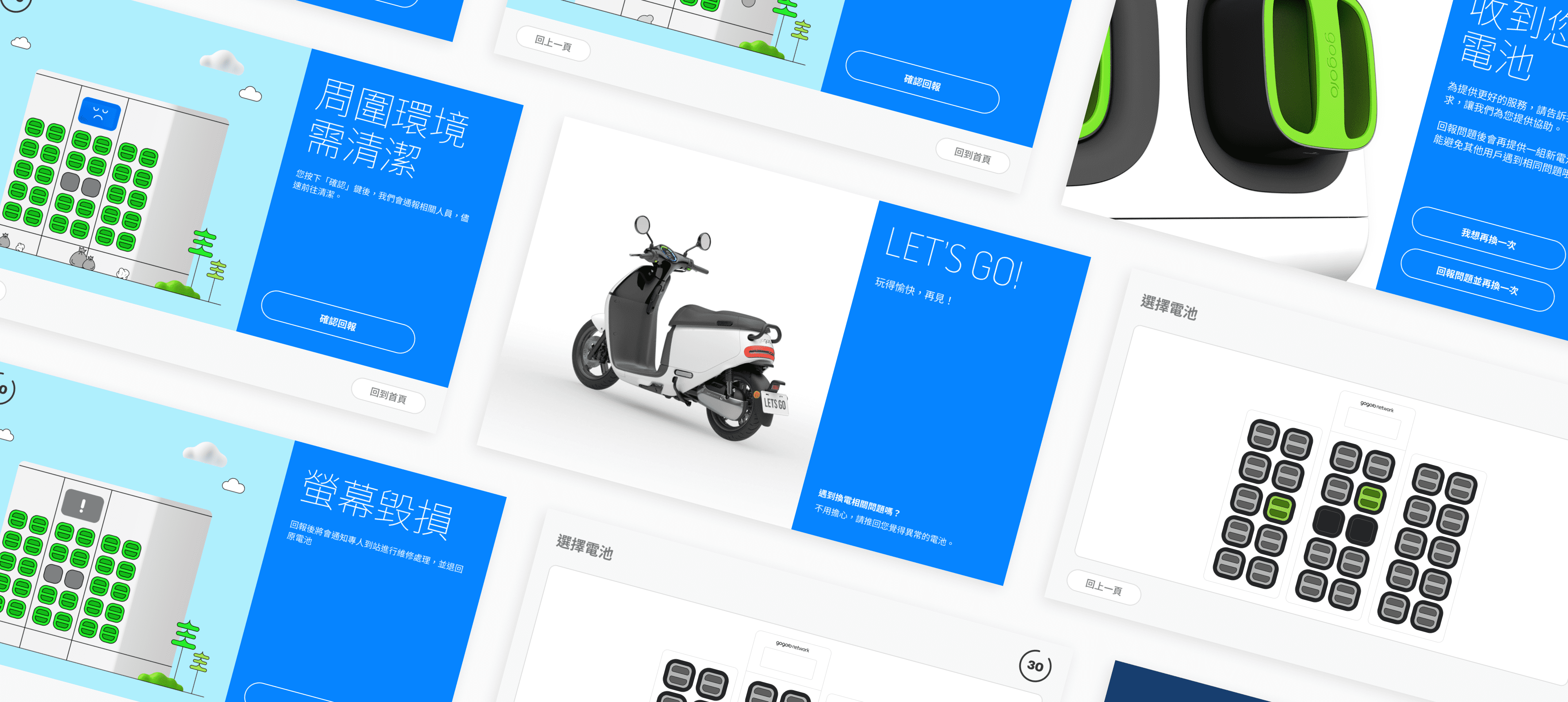

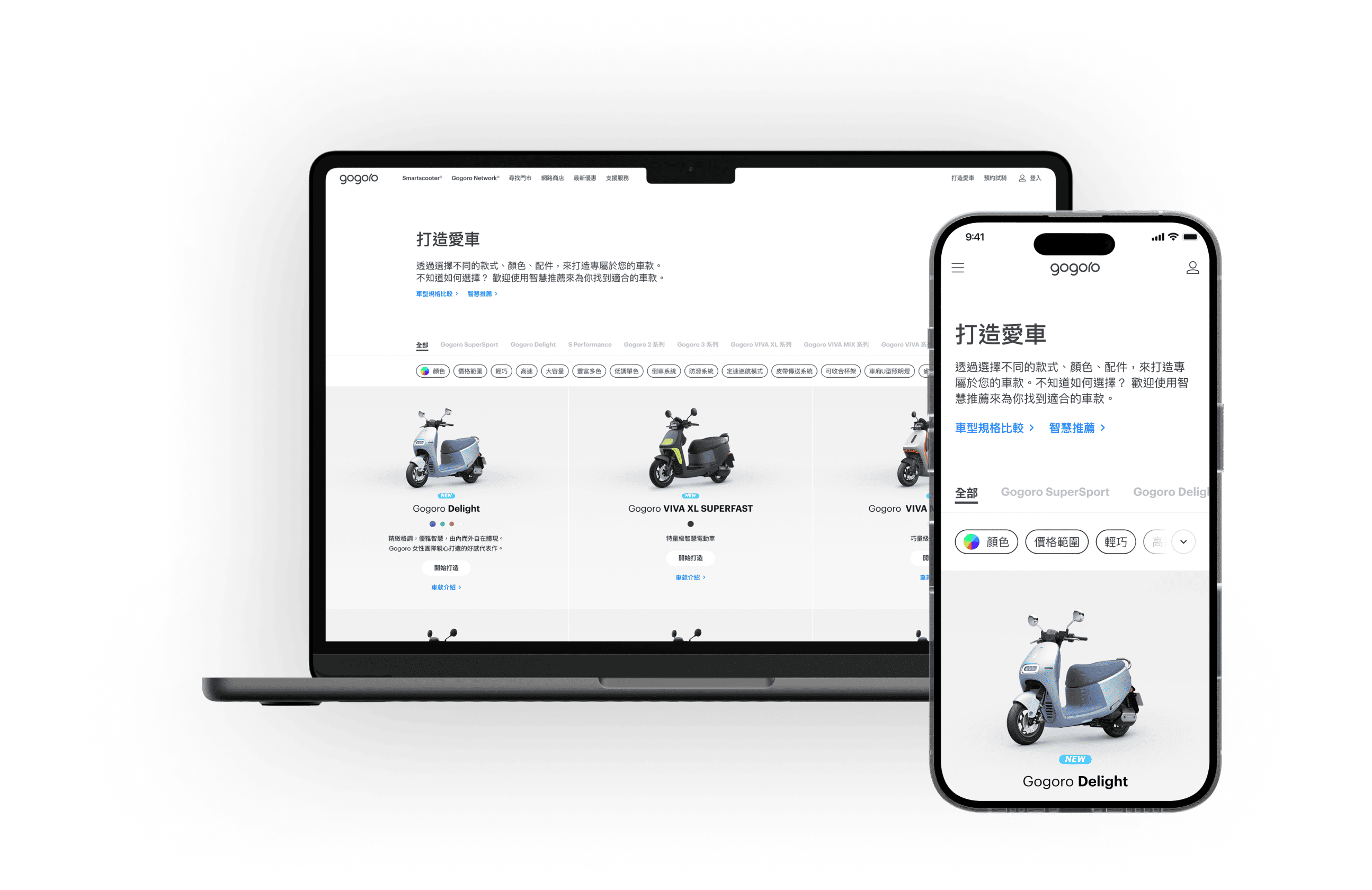

設計範疇包含資訊結構與操作動線的規劃,也會搭配易用性測試來做基本驗證。介面上的視覺呈現以延續產品一致性的概念來延伸,若有新的 3D 素材需求會再請專業團隊配合輸出。

在這個產品中我負責的項目有:

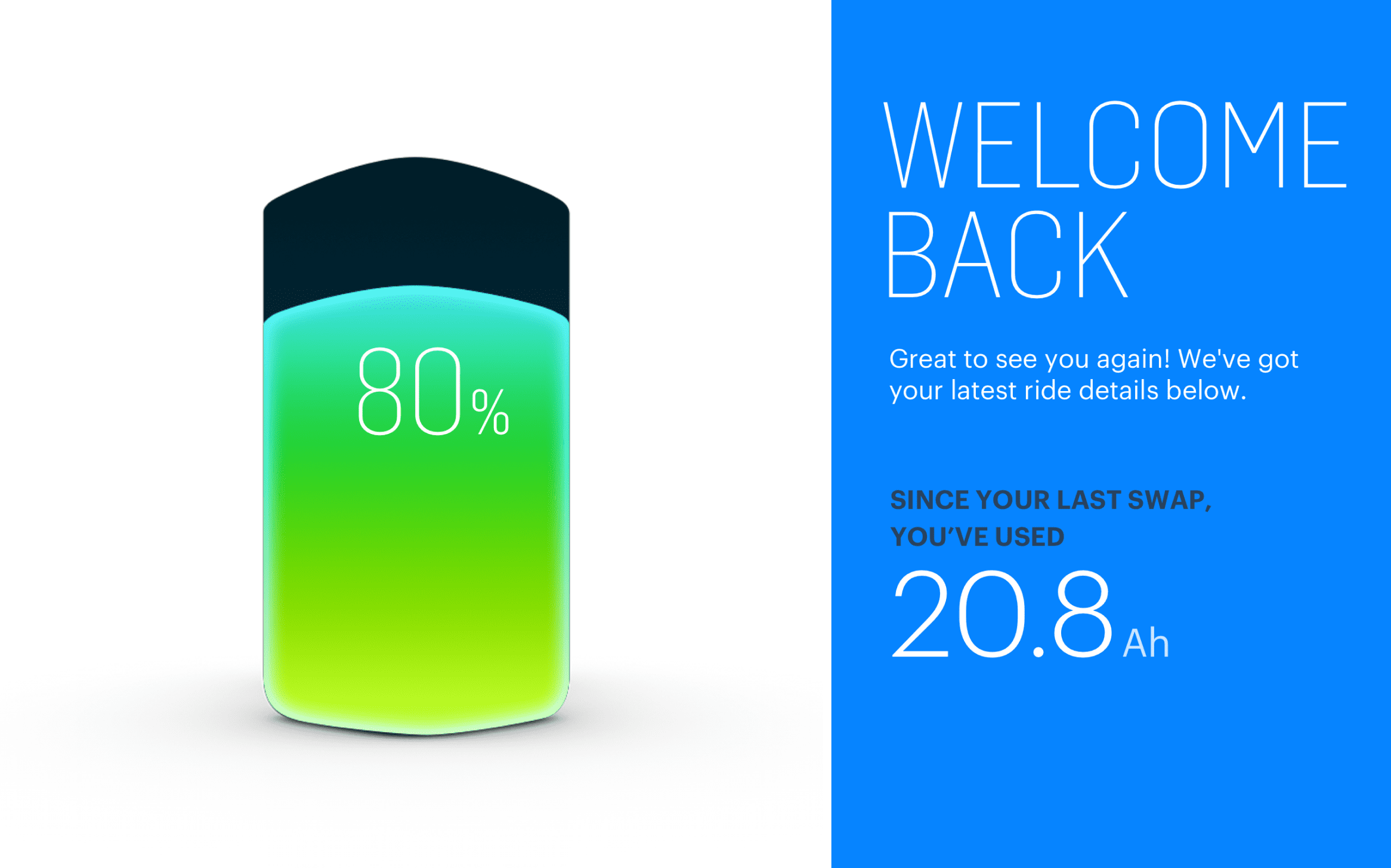

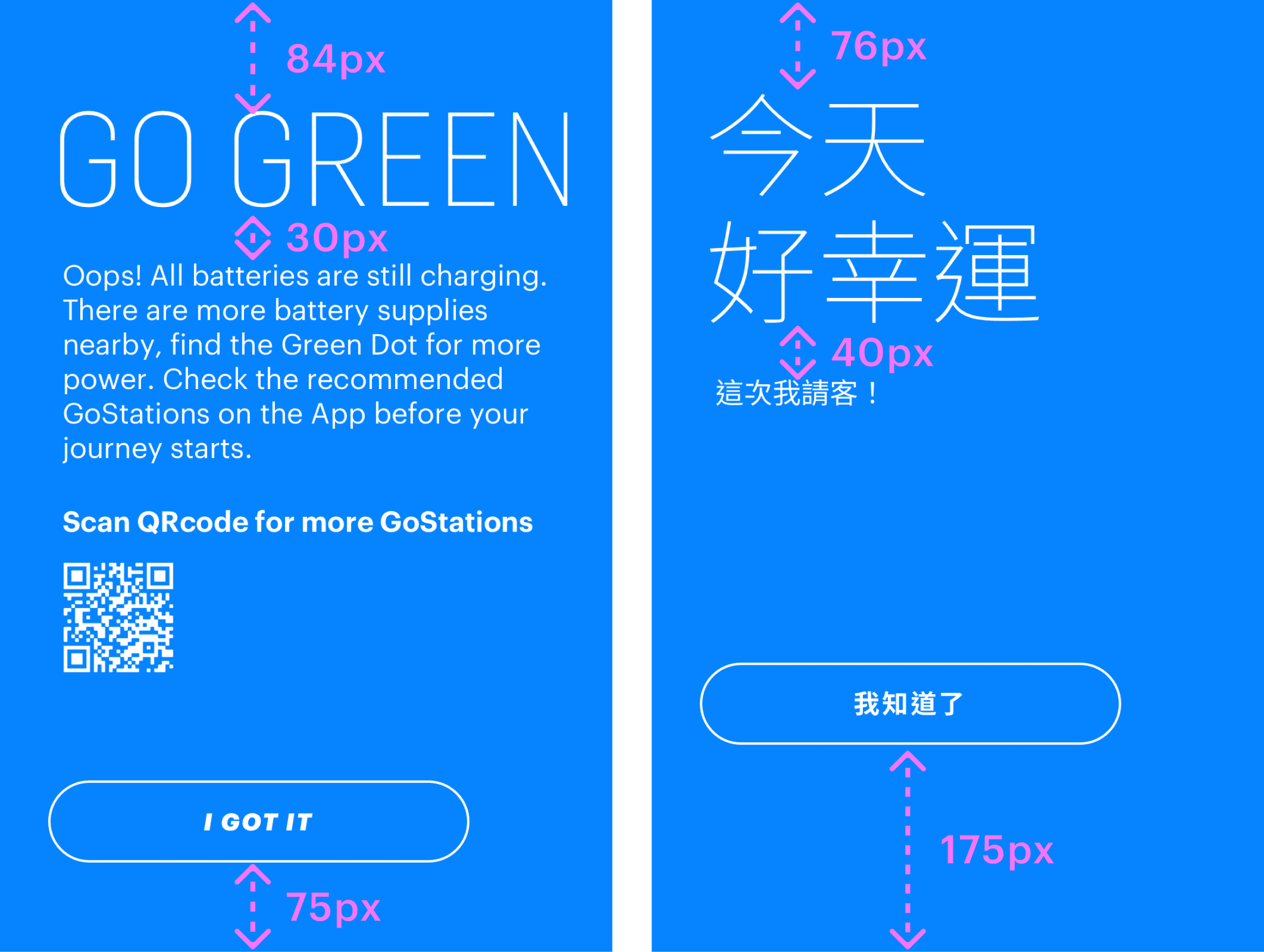

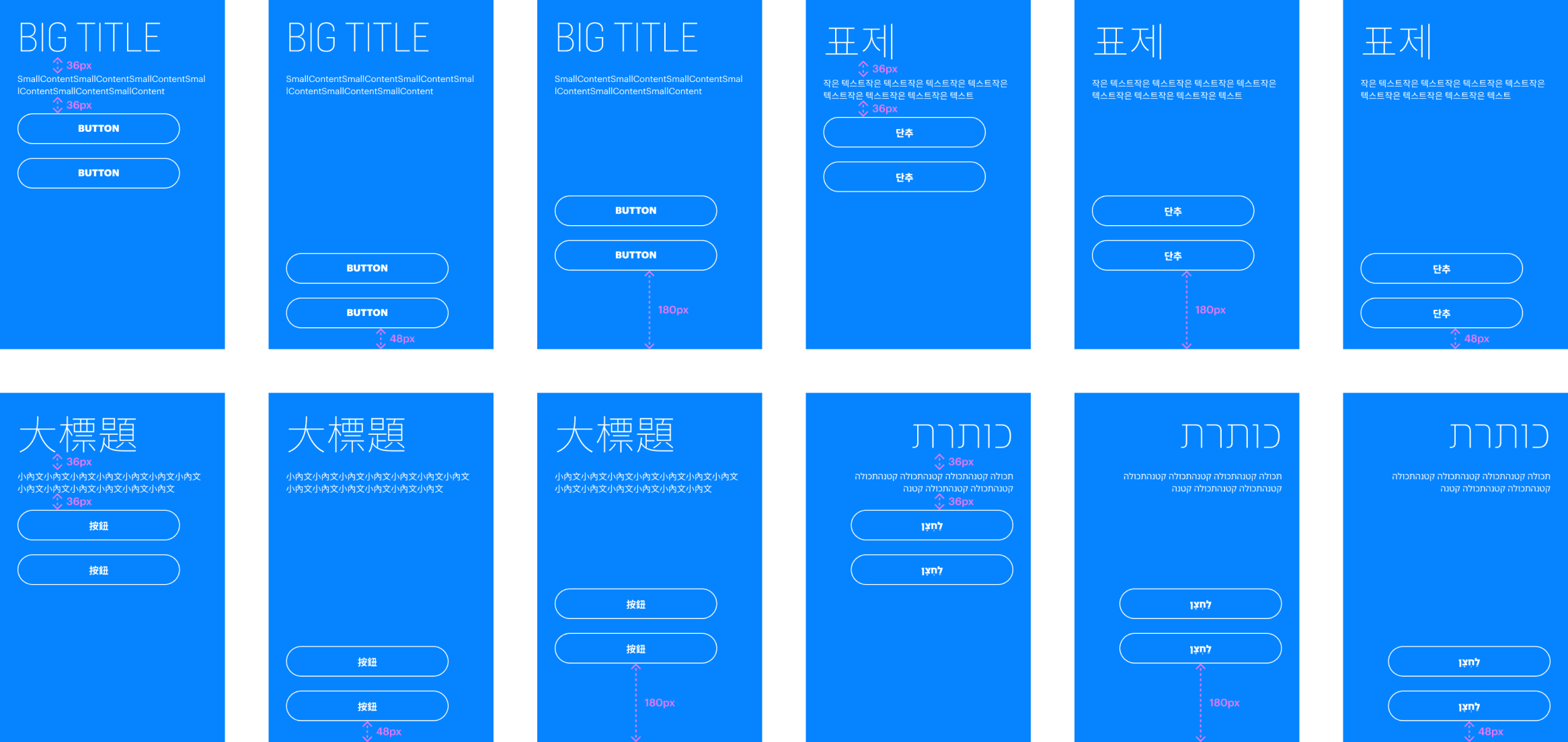

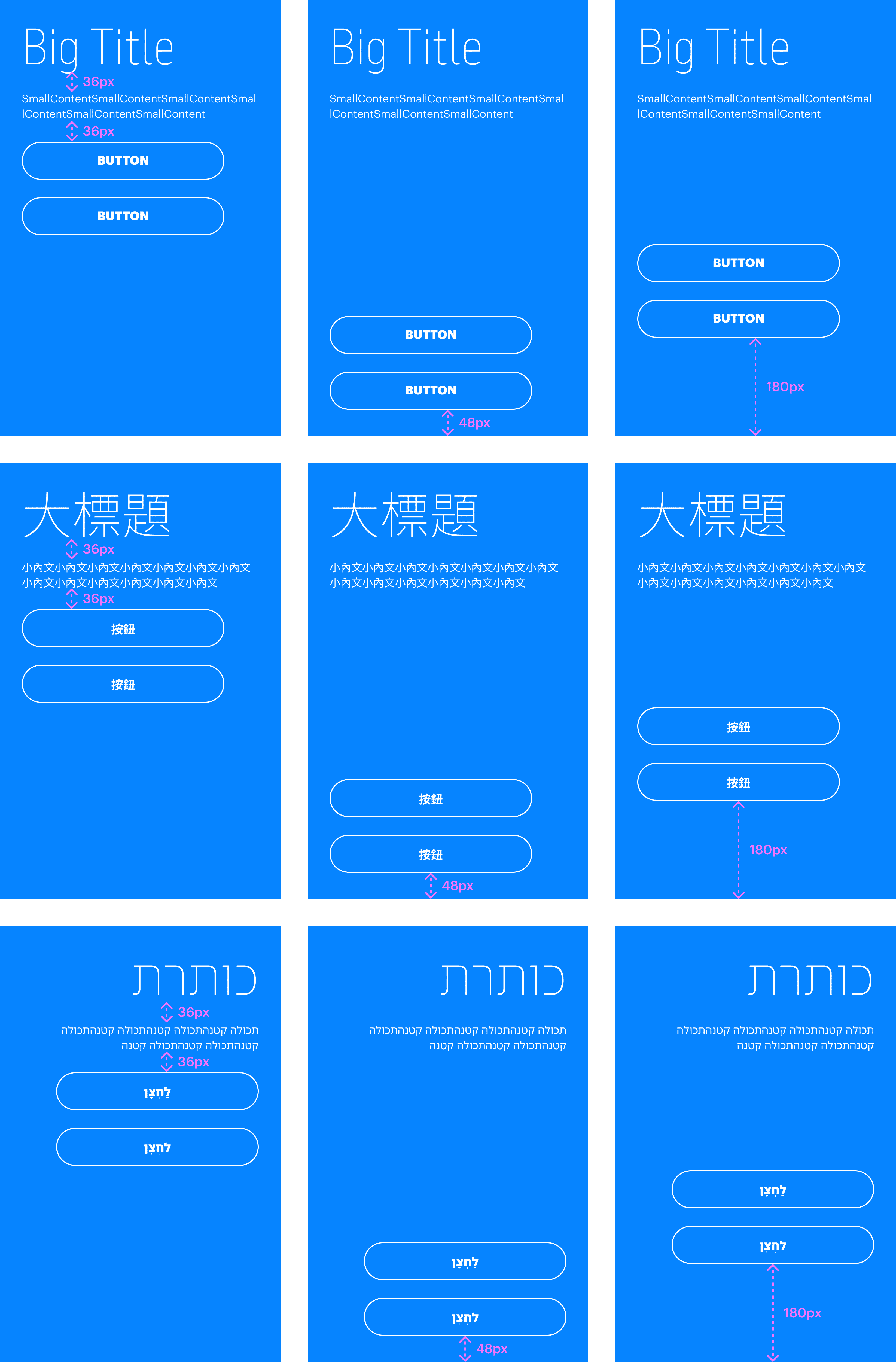

- 資訊模板模組化設計

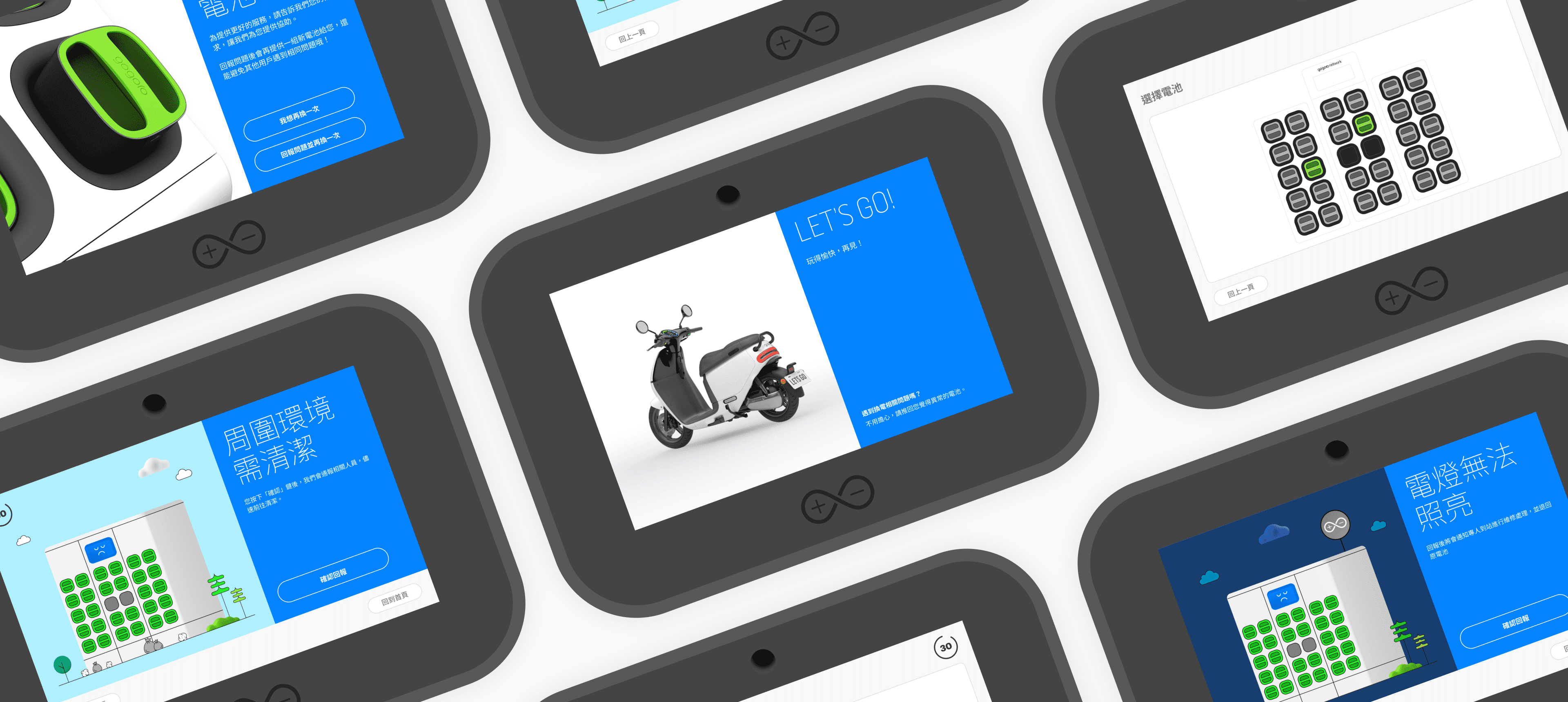

- 歡迎頁面資訊呈現優化

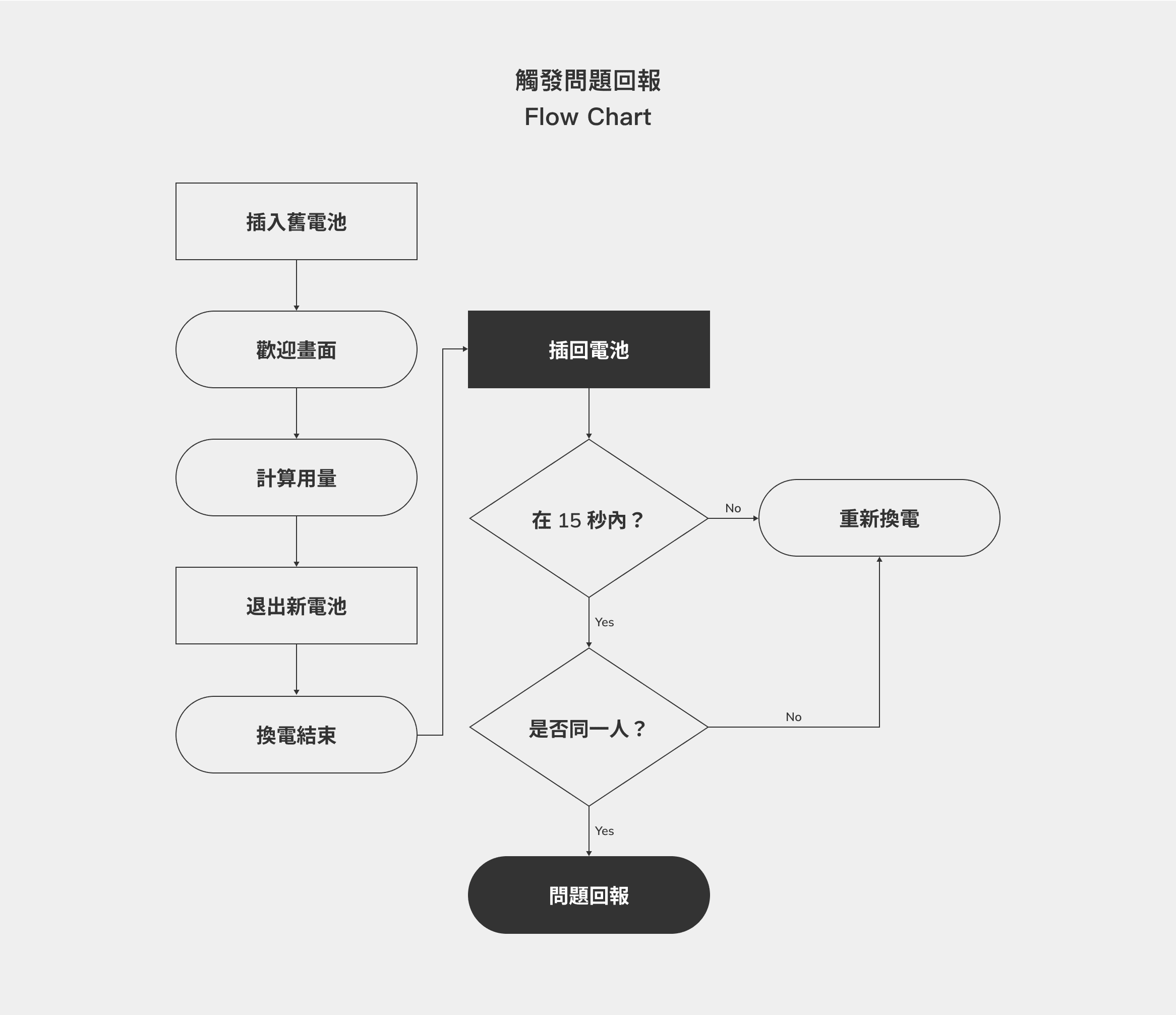

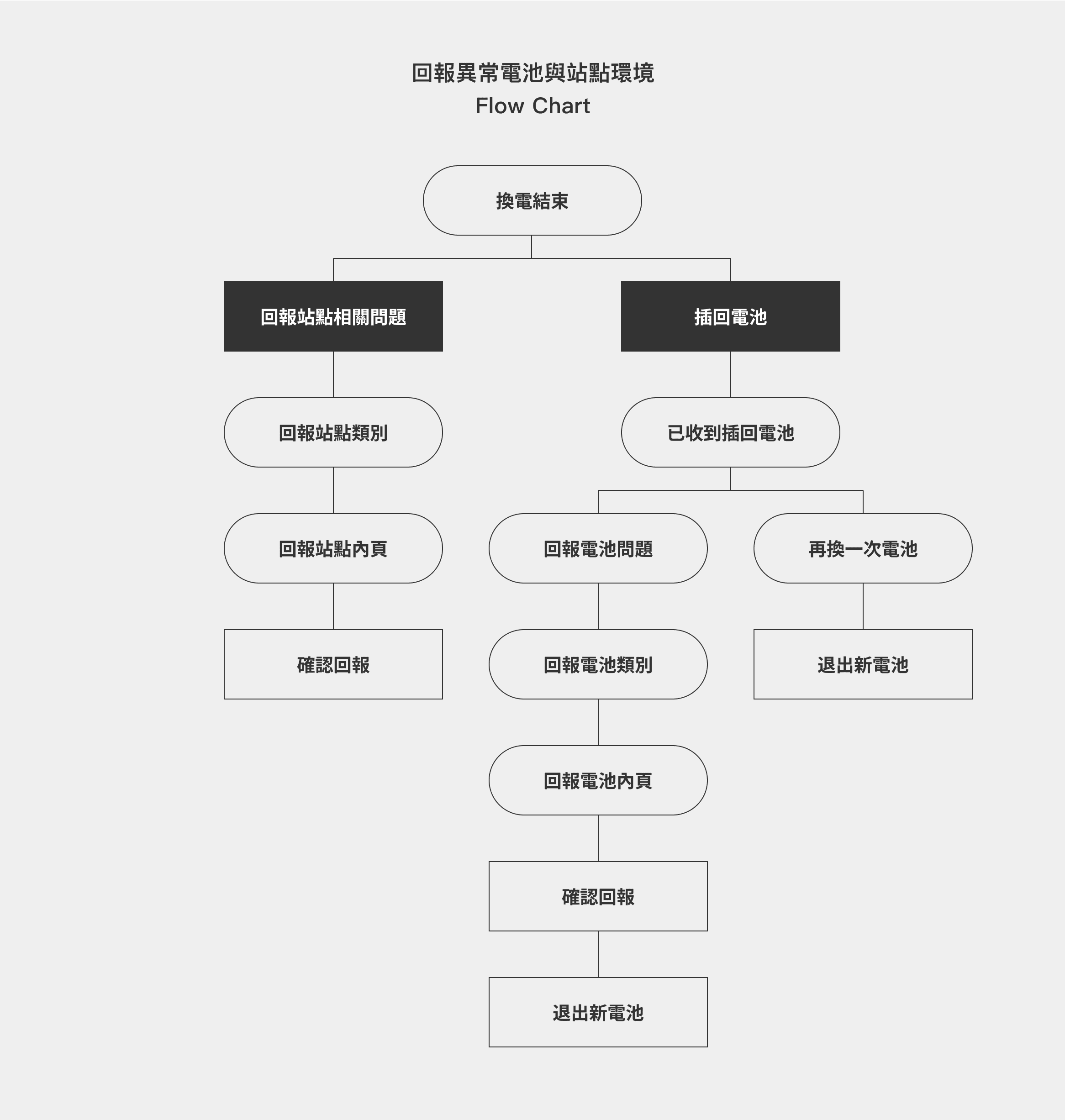

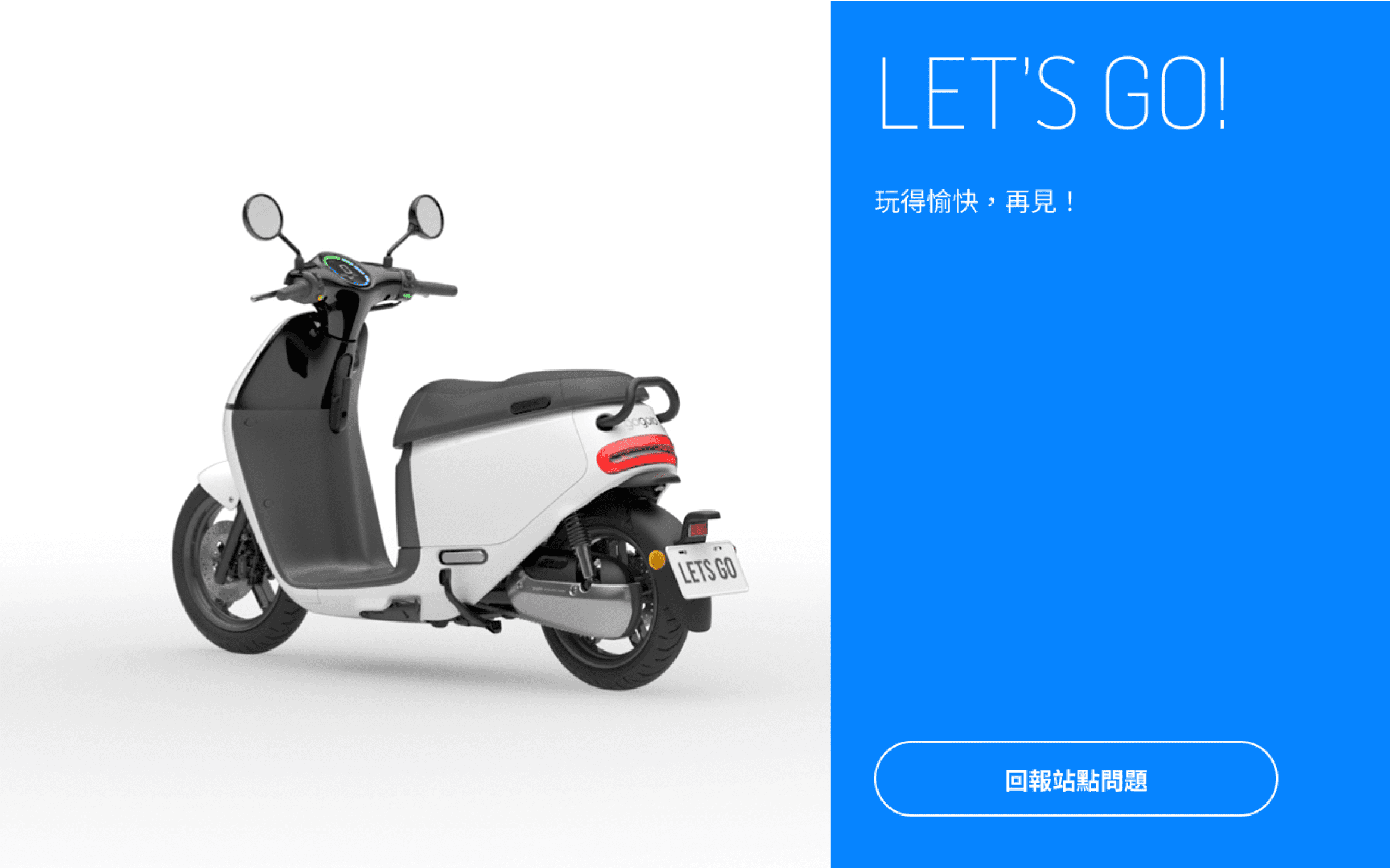

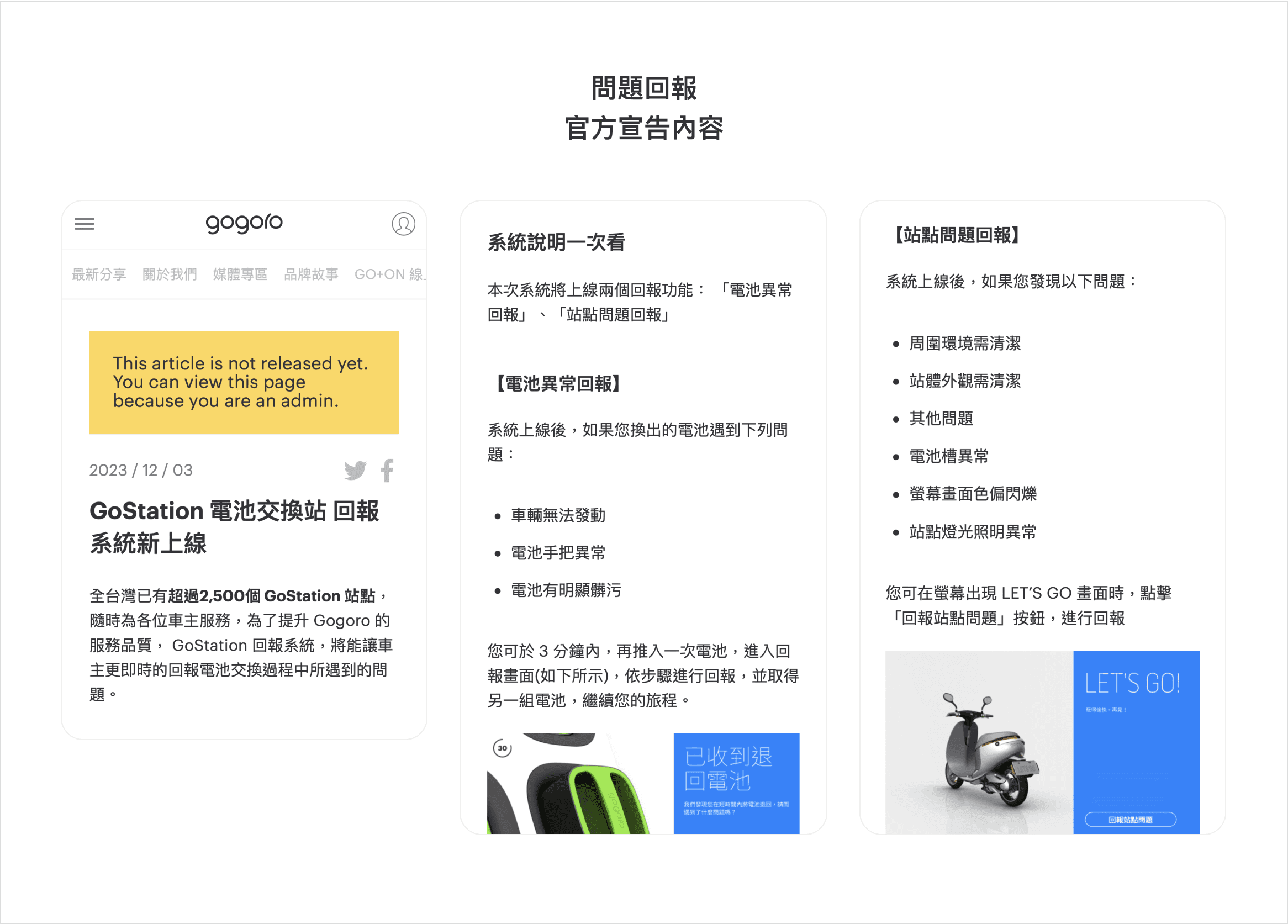

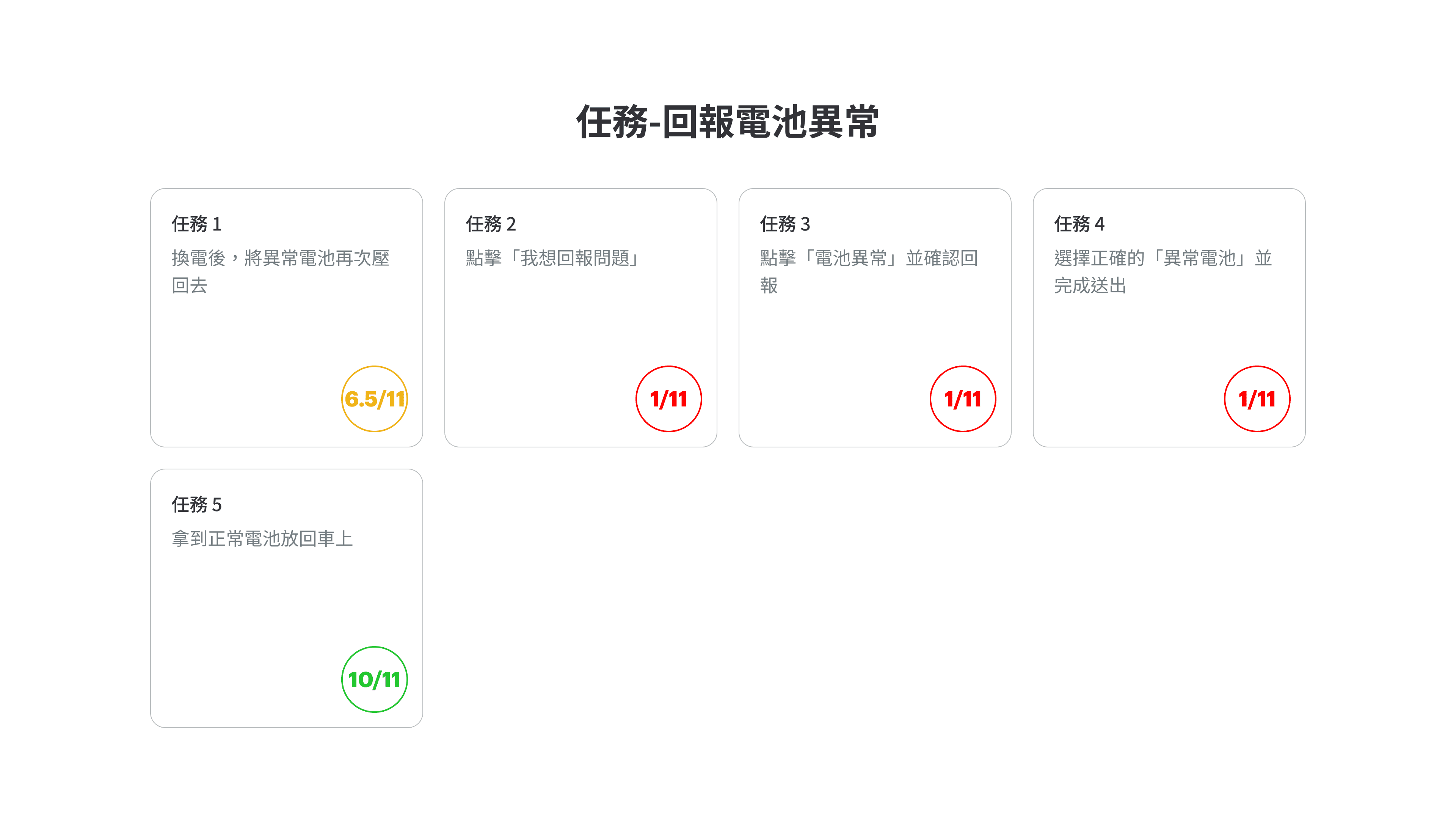

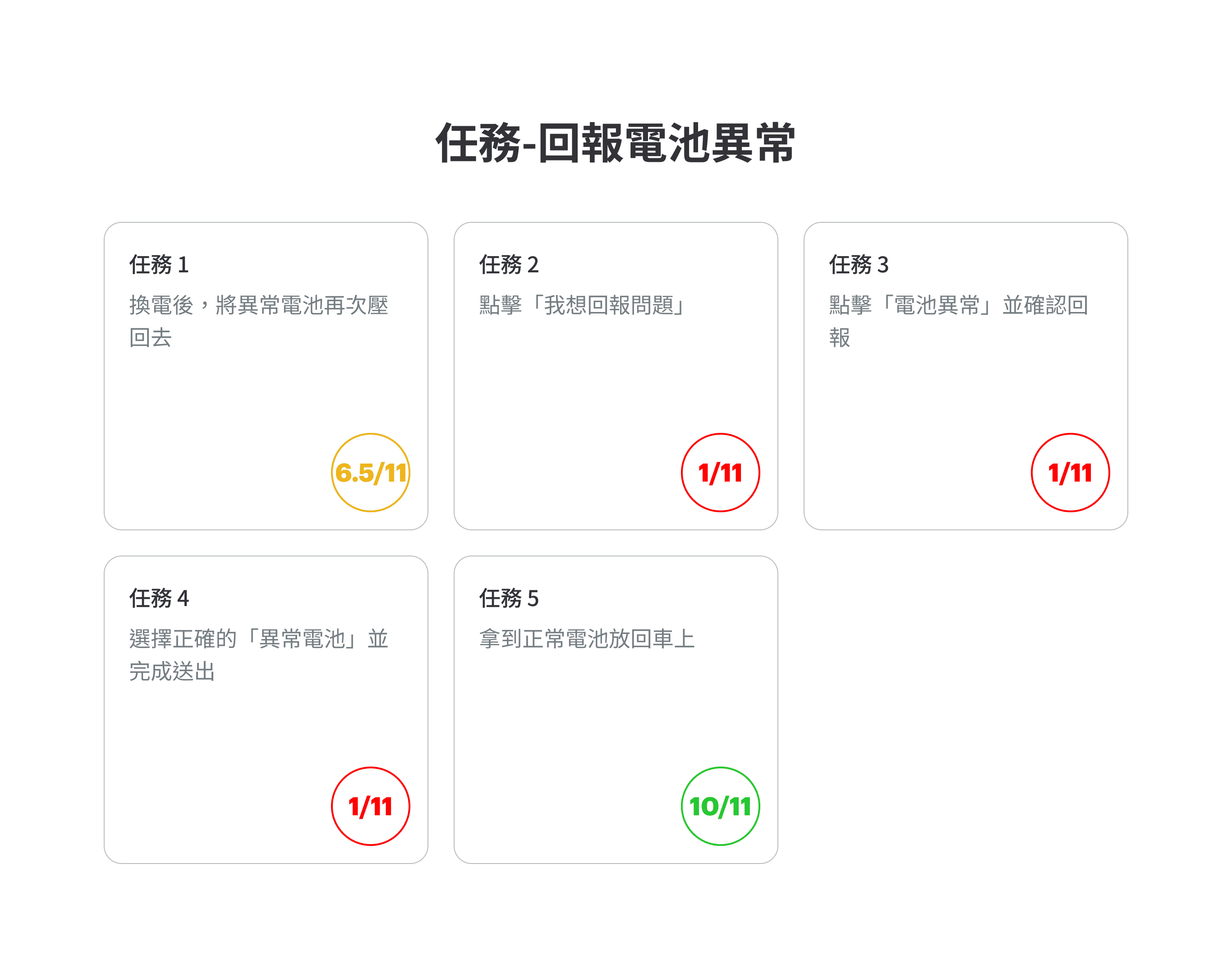

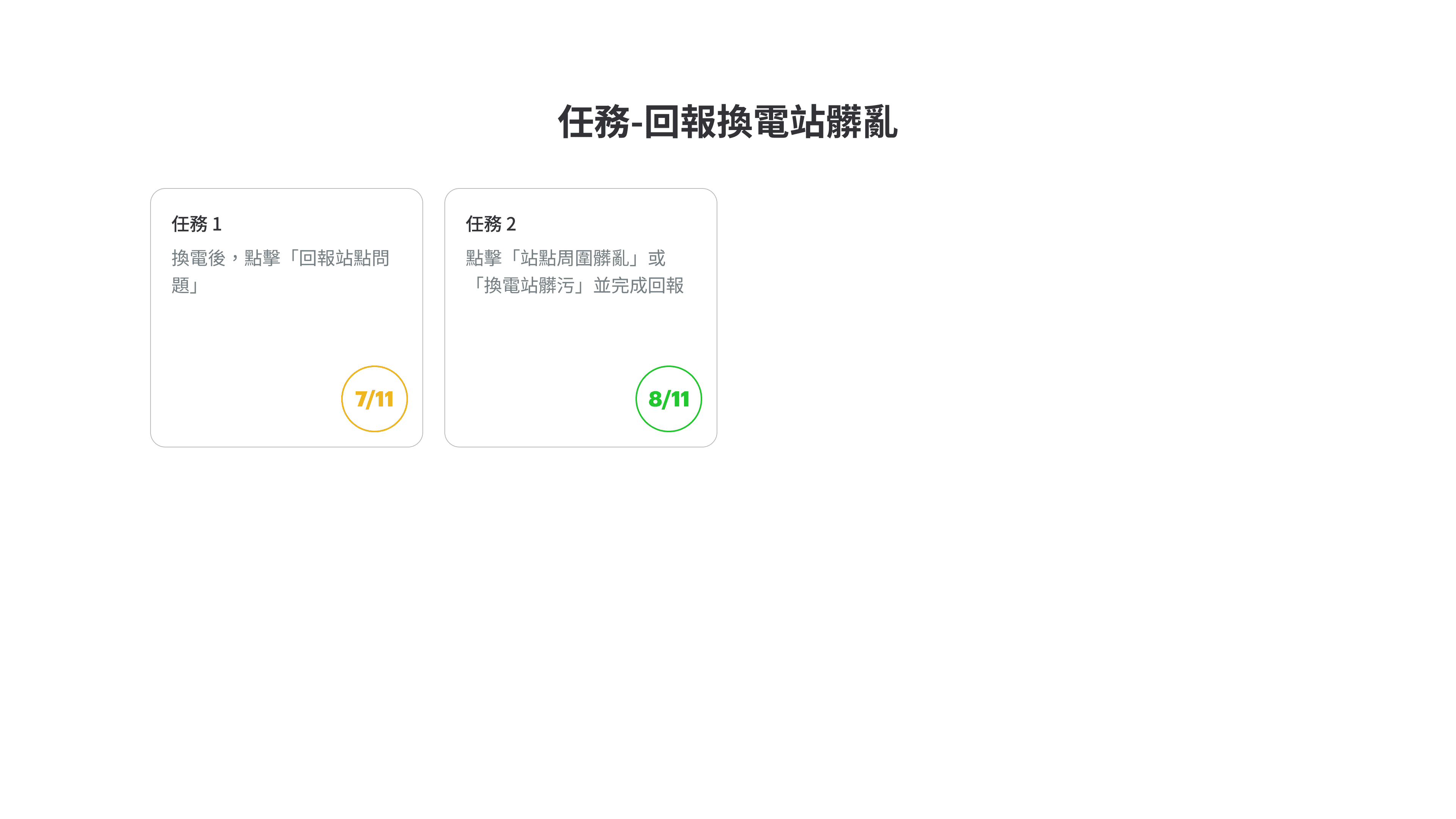

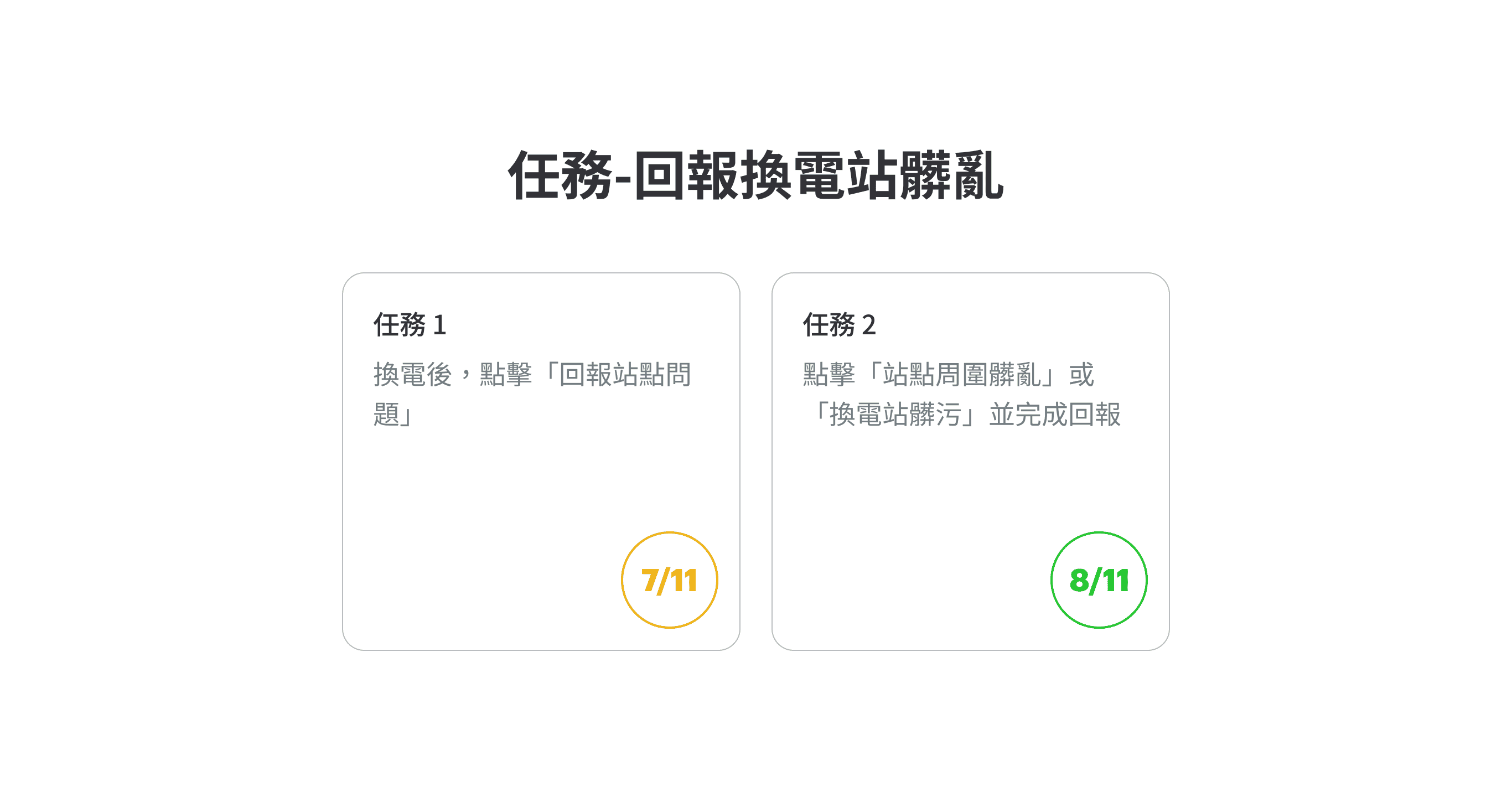

- 電池異常問題回報流程設計

-

Role

Product Designer

-

Team

1 PM, 1 Designer, 2 Developer